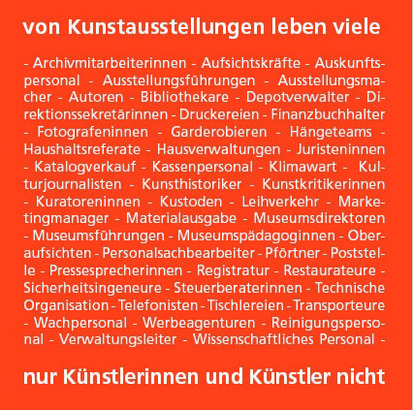

vor ein paar tagen erhielt ich per mail dieses banner:

ich dachte: stimmt! — aber wenn ich das schon poste sollte ich dazu vielleicht nochmal etwas erklären.

und sowas geht immer besser wenn man ungefähr weiss, wovon man redet.

also googelte ich, was andere so zu diesem thema schreiben und stolperte prompt über den selben banner. ach nee — der bbk (berufsverband bildender künstler) — sieh an.

ok, ich gebe zu, ich habe vorurteile. ich bin geprägt durch einen gewissen gruppenzwang und in den kreisen, in denen ich verkehre, hat der bbk keinen sonderlich guten ruf. der grund dafür ist einfach: die ausstellungen die der bbk für dessen mitglieder organisiert sind unerträglich. darüber hinaus ist die mitgliedschaft in vereinen oder parteien unter künstlern ungefähr genauso verpönt wie die angehörigkeit einer religion.

trotzdem wollte ich dem bbk eine chance geben und las mir die webseite durch. auch deren brief an den bundestag in dem sie gemeinsam mit der “fachgruppe bildende kunst der ver.di” und allerlei anderen verbänden (man bezeichnet sich als “Interessenvertretung aller Künstlerinnen und Künstler unseres Landes”) die einführung der sog. “ausstellungsvergütung” und das sog. “künstlergemeinschaftsrecht” fordern — was immer das sein soll.

ich las weiter zum thema auf kunst.verdi.de und musste bedauerlicherweise feststellen, dass ich überhaupt keine ahnung hatte. ich wusste weder, dass diese leute das urheberrecht für die bildende kunst ändern wollen, noch wusste ich, auf welche weise und wozu und vor allem: dass sie das in meinem namen machen wollen.

das erste was ich kapierte war, dass man zwischen “ausstellungshonorar” und “ausstellungsvergütung” unterscheiden muss.

beim “ausstellungshonorar” handelt es sich um ein honorar, das ein künstler, der seine arbeiten ausstellt, vom veranstalter erhält bzw. erhielte — wenn es das gebe.

bei der “ausstellungsvergütung” wirds noch komplizierter. wikipedia erklärt das so:

Mit Ausstellungsvergütung wird die Vergütung der Nutzung des Ausstellungsrechts bezeichnet – vergleichbar zum Beispiel den Tantiemen, die ein Komponist erhält, wenn sein Werk aufgeführt oder wiedergegeben wird. Sie kann bei allen Ausstellungen erhoben werden – unabhängig davon, ob sich die Werke noch im Eigentum der/des Künstlerin/Künstlers befinden.

Der Tarif der Ausstellungsvergütung wird von der Verwertungsgesellschaft (VG Bild-Kunst) in Abstimmungen mit den Künstlerverbänden – zum Beispiel der Fachgruppe Bildende Kunst der ver.di – festgelegt.

Die Ausstellungsvergütung wird – im Gegensatz zum Ausstellungshonorar – pauschal von allen Ausstellern bezahlt, mit denen die Verwertungsgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen hat und darüber hinaus von allen weiteren, die mit Mitgliedern der Verwertungsgesellschaft eine Ausstellung veranstalten und von dem Künstler der Verwertungsgesellschaft gemeldet wurden. Sie wird von der Verwertungsgesellschaft erhoben.

Die Ausstellungsvergütung ist im Urheberrechtsgesetz geregelt und ist unabhängig von der Stellung des Künstlers am »Markt«. Sie wird von der Verwertungsgesellschaft an ihre Mitglieder, die Ausstellungen gemeldet haben, ausgeschüttet – ein geringer Teil des Ertrages fließt in den Sozialfonds der Verwertungsgesellschaft und deckt den Verwaltungsaufwand.

artikel in der wikipedia

für den oben genannten fachgruppen-zusammenschluss scheint die gesetzliche einführung der ausstellungsvergütung die wesentliche rolle zu spielen. bbk, ver.di und co. wollen erreichen, dass das bestehende urheberrecht für die bildende kunst quasi dem urheberrecht der anderen künste wie musik und film angeglichen wird. dass heisst, dass kein zeitgenössisches werk der bildenden kunst mehr irgendwo ausgestellt werden kann, ohne dass dafür gezahlt werden muss (“ausstellungsvergütung”). das soll auch für werke gelten, deren urheber länger als 70 jahre verstorben sind (“künstlergemeinschaftsrecht”).

auf den seiten der ver.di werden die geforderten gesetzesänderungen zum urheberrecht der bildenden kunst eingehend erläutert

interessant finde ich hier die abschnitte “Unverzichtbarkeit des Anspruchs”, “Geltendmachung – nur durch eine Verwertungsgesellschaft”, die aussage dass “Ausnahmeregelungen nur für professionelle Verwerter (Kunsthandel)” gelten und auf dieser seite den abschnitt “Was, wenn eine Institution Kunst kauft, um damit eine Dauerausstellung zu begründen?”

ich verstehe die pläne der ver.di so, dass der künstler nicht mehr selbst entscheiden darf, ob seine arbeiten irgendwo ohne vergütung ausgestellt werden. wenn er zum beispiel in einer produzentengalerie ausstellen möchte, deren betreiber selbst künstler sind und die miete aus eigener tasche bezahlen, dann kriegen diese betreiber dafür von einer verwertungsgesellschaft eine rechnung vorgelegt. ebenso wenig darf der künstler selbst entscheiden, wer bei seiner ausstellung, beispielsweise einer off-galerie, die sich mit dem verkauf von bier für 1,50 über wasser hält, am eröffnungsabend mit dem großen klingelbeutel anrückt: das dürfen nämlich nur die “verwertungsgesellschaften”.

ausnahmen, so schlägt ver.di vor, dürfe es geben — aber nur für “professionelle verwerter”, also kunsthändler. das heisst also: es gibt keine ausnahmen, alle müssen zahlen, nur die sowieso geld haben nicht. oder verstehe ich da was falsch?

ich frage mich, wie man sich als künstler dann eigentlich verhält: wenn mich firmenchefs oder ärzte anrufen und kunst für ihre öffentlich zugänglichen firmenräume kaufen möchten, warne ich sie dann vor und weise sie darauf hin, dass sie meine arbeiten garnicht so einfach ins treppenhaus hängen können, ohne zumindest damit zu rechnen, dass die verwertungsgesellschaft vorbei kommt, oder verkneife ich mir das und hoffe einfach darauf, dass die verwertungsgesellschaft das nicht merkt? wenn allerdings dann doch ne rechung kommt und ich hab den käufer nicht aufgeklärt, wird er dann wieder kaufen? wird er überhaupt kaufen, wenn er erstmal seine anwälte bemühen muss, damit die rausfinden, wo genau er was bezahlen muss? vielleicht wird er unter diesen umständen lieber seine sekretärin fragen, ob die nicht ihre aquarelle im foyer aufhängen… wobei! da stellt sich natürlich gleich die frage, was eigentlich mit den aquarellen der sekretärin ist. laut diesem absatz wird wohl auch für die bilder sekretärin die GEMA verwertungsgesllschaft anrücken. (es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass künstler nebenbei hauptberuflich als bürokräfte arbeiten.) und ob die aquarelle gut sind oder ob es sich bei den ausgestellten arbeiten auch wirklich um kunst handelt wird die verwertungsgesellschaft ja wohl hoffentlich nicht zu beurteilen haben.

interessant wird es auch, wenn man sich quasi selbst ausstellt. künstler die einfach einen kleinen laden mieten und da ein kleines museum drin aufziehen, ganz im tracey emin stil, das auch durchaus kommerziell konzipiert ist. zahlt man dann auch für sichselbst eine ausstellungsvergütung so wie deep purple?

etwas, das mir zu diesem verwertungsgesellschaften auch noch einfällt, ist die geschichte mit den bildrechten. so eine verwertungsgesellschaft die die bildrechte bildender künstler wahrnimmt ist die vg-bildkunst. die vg-bildkunst treibt für ihre mitglieder geld ein. wenn eine zeitung, ein magazin, eine webseite oder ein tv-beitrag die arbeiten eines mitgliedes der vg-bildkunst zeigt und die vg-bildkunst das mitkriegt rückt die aus und verteilt rechnungen. das ist aber nicht in erster linie für die magazine oder die blogs blöd, die die rechnungen bezahlen müssen. die wirklich gearschten sind die mitglieder selbst, deren arbeiten einfach nicht mehr abgebildet werden. natürlich wäre es etwas anderes wenn alle künstler mitglied in so einer verwertungsgesllschaft wären. dann könnten die magazine bei der auswahl der bilder auch nicht mehr ausweichen auf bilder, die sie umsonst bekommen. aber wie sehen dann die medien aus? würde es dann noch kunstmagazine geben, die nicht mainstream sind?

der bbk geht scheinbar aber auch noch etwas weiter in seinen visionen als ver.di. er nimmt die forderung nach einer urheberrechtsänderung zum anlass, auch noch auf ein völlig anderes ross aufzusatteln: “den heidelberger appell“. ich sehe zwar nicht, was genau das bestehende urheberrecht der bildenden künstler mit den inhalten des heidelberger appell zu tun hat (der raub geistigen eigentums von zeichnern, malern und bildhauern hält sich bei youtube doch wohl eher in grenzen) aber der bbk offenbar schon.

über den heideberger appell wurde viel geschrieben. hier ein paar erhellende texte:

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30286/1.html

http://www.perlentaucher.de/artikel/5347.html

http://netzpolitik.org/tag/heidelberger_appell/

ich finde es wirklich schade, dass ver.di und bbk so einen weltfremden quatsch propagieren. das urheberrecht der musik oder filmsparte wird seit längerem in allen medien heftigst diskutiert und steht aus meiner sicht zwangsläufig vor einer reform. wieso man ausgerechnet jetzt das urheberrecht der künstler einem offensichtlich überkommenden urheberrecht angleichen will, was noch schlechter funktioniert ist als das bestehende – das will mir nicht einleuchten.

ich würde mich freuen wenn ich das anliegen ver.dis und co. falsch verstehe. sollte ich aber richtig liegen kann ich das nur ablehnen.

ich will das meine arbeiten gezeigt werden und ich will, dass auch kleinere lowbudget-projekte eine chance haben sich zu entwickeln. ich will keine zeitungsartikel über ausstellungen oder webseiten über kunst ohne bilder, weil sich die betreiber die vergütung nicht leisten können. ich will keine gesetze die mir vorschreiben, wie ich mein urheberrecht wahrzunehmen habe. gesetze, die so tun als wollten sie “nur mein bestes”, in wirklichkeit aber nur das beste der verwertungsgesellschaften und bürokraten wollen.

über “tantiemen” für das ausstellen von arbeiten, die ich längst verkauft habe, habe ich mir ehrlich gesagt nie gedanken gemacht. wenn nicht mal das ausstellen einer neuen arbeit und deren aufbau, der eine zeitaufwendige, handfeste arbeitsleistung ist, bezahlt wird. und das ist der aspekt um den es mir geht. um das ausstellungshonorar, das im gemeinsamen brief von bbk und ver.di nicht mal mehr erwähnt wird.

künstler werden defacto fürs ausstellen nicht bezahlt. man würde zwar annehmen, dass ein museum wie die hamburger kunsthalle, mit einem jahresetat von 15 millionen euro (link zu pdf) sich leisten könnte, künstler ebenso wie aufsichten, garderobieren, aufbauteams und kunsterklärer zu bezahlen — dem ist aber nicht so. die künstler werden nicht bezahlt.

man muss sich das mal vorstellen: musiker oder schauspieler würden ohne gage auftreten während alle anderen daran verdienen. würden sie? die künstler machen es. keiner beschwert sich, keiner lehnt ab, das können sich die meisten nicht leisten. denn obwohl der “künstlerkrebs” verbitterung potentiell jeden ergreift (documentateilnehmer genauso wie künstler die hauptberuflich bei karstadt regale einräumen) stehen die, die sich öffentlich beklagen, schnell als verbitterte verlierer da, die es nicht geschafft haben und nie schaffen werden. und weil jeder weiss, dass nur derjenige erfolg hat der auch erfolgreich aussieht, tut man lieber so, als habe man die paar penunzen fürs ausstellen eh nicht nötig. schliesslich will mans sich mit kuratoren und galeristen nicht verscherzen, die stellen einen sonst womöglich nicht mehr aus.

ich habe es nur ein einziges mal erlebt, dass mir ein honorar für eine ausstellung angeboten wurde. bezeichnenderweise hatte ich nicht mal danach gefragt. transportkosten, anreise und unterbringung während eines aufbaus sind zwar verhandlungssache, genauso wie die frage, wieviel provision der kurator bei verkäufen bekommt, aber nach einem honorar braucht man nichmal zu fragen.

der aufbau, für den ich damals bezahlt wurde war — abermals bezeichnend — die eines sammlers, der einem museum seine sammlung zur verfügung stellte. ich baute also gewissermassen nicht für mich selbst auf sondern für den sammler. eine arbeit, die ich ihm verkauft hatte und die jetzt theoretisch auch vom aufbauteam hätte aufgebaut werden können so wie die übrige sammlung. weil ich aber die grossen fragilen knetarbeiten nie sonderlich aufbauteam-freundlich konzipiert hatte, machte ich das selbst und wurde genauso vom museum bezahlt wie die aufbaucrew.

hätte ich für mich selbst aufgebaut, nicht für den sammler, wäre die haltung derselben veranstalter warscheinlich eine andere gewesen: “für den künstler ist eine ausstellung eigenwerbung. das muss er schon selber zahlen.” das ist zumindest eine haltung, die vielfach kommuniziert wird wenn es darum geht, zu erklären, warum künstler nicht bezahlt werden.

ist der künstler noch jung und unbekannt wird auch gerne von der “ehre” geredet, die einem widerfährt, wenn man dort ausstellen “dürfe”. der künstler solle doch froh sein, dass er das museum in seiner vita aufführen könne und dafür er nicht selbst was bezahlen müsste. schliesslich, und das ist unbestritten, wird der vita eines künstlers im kunstbetrieb überproportional mehr beachtung geschenkt als der qualität seiner arbeiten.

ein weiteres beliebtes argument gegen die bezahlung von ausstellungshonoraren ist die noch beliebtere aussage, man habe einfach kein geld. nur: was heisst das? wenn man kein geld hat, wie kann man dann all diese mitarbeiter bezahlen?

künstler leben – wenn überhaupt – vom verkauf der arbeiten. der wird allerdings in angeblich unkommerziellen ausstellungshäusern wie museen eher nicht praktiziert. sobald sich jedoch ein verkauf bei so einer “werbeveranstaltung” des künstlers anzubahnen droht, will der veranstalter was davon abhaben. galeristen nehmen in der regel 50% und bei sonstigen ausstellungshäusern sind es zwischen 20 und 30 prozent. dabei ist egal, ob es sich beim käufer um jemanden handelt, die der künstler selbst mitgebracht hat oder um echte kunden der galerie. häufig wird dies auch nach der ausstellung, binnen einer bestimmten zeitlichen frist, so weiter gehandhabt. dass heisst: wenn der künstler irgendwann mal besuch im atelier vom schwiegervater hat und der sich plötzlich für irgendwas interessiert, was da so rumsteht und was vor einigen monaten irgendwo ausgestellt wurde, will der galerist oder kurator im verkaufsfall eine provision.

mir ist es beispielsweise passiert, als ich noch jung und blöd war, dass ich für einen bekannten eine 10-teilige serie für dessen neu gegründetes unternehmen herstellte. der hatte die idee, kunsthandel ausschliesslich mittels internet, also ohne eine feste miete, zu betreiben. ich lieferte die erste grössere edition, für die ich bis auf 300€ materialbeteiligung nichts bezahlt bekam.

weil das mit dem internet in sachen kunsthandel natürlich so eine sache ist (schliesslich ist der übliche kunstsammler beileibe kein internetfreak) blieb man zunächst auf den arbeiten sitzen. da der händler aber immerhin einiges in fotos und webdesign investiert hatte kam er irgendwann auf die etwas klassischere methode der ausstellung zurück. die arbeiten wurden also bei einem befreundeten kunsthändler quasi zur untermiete ausgestellt. wieder wurde keine einzige verkauft.

irgendwann wanderte sie zurück in mein atelier (ein lager hatte der händler nicht).

2 jahre später bot mir ein anderer galerist an, die gesamte reihe zu kaufen. das war für mich damals beinahe ein lebensrettendes angebot, entpuppte sich jedoch als problem: der internethändler, der die arbeit immer noch auf seiner webseite bewarb, forderte seine provision. er betrachtete die arbeit gewissermassen als seine, zumal sie eine art “sonderanfertigung” für sein unternehmen war. ich weiss nicht mehr wieviel er letztlich verlangte, ich zahlte ihm nicht die geforderte summe, aber immerhin 400€ um meine ruhe zu haben.

ich glaube nicht, dass man diese ausbeuterische haltung gegenüber der arbeit von künstlern durch gesetze verbessern kann und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine gesetzliche lösung aussehen könnte, die das problem sorgsam und gezielt behebt, ohne dass sie jede menge kollateralschäden anrichtet. ich glaube allerdings auch nicht, dass sich so eine festgefahrene struktur von alleine zum besseren entwickelt.

in anderen ländern gibt es aber offenbar bereits ein paar modelle, die man sich ja mal genauer ansehen könnte:

Der andere Ansatz ist die Praxis in den obengenannten Ländern, in denen eine Ausstellungsgebühr gezahlt wird. So ist in Australien die Ausstellungsvergütung längst Realität, dort wird ein Werk für die Dauer einer öffentlichen Ausstellung „ausgeliehen‘‘ und eine entsprechende Leihgebühr gezahlt. Und in Kanada existiert eine gestaffelte Gebührenordnung für die Ausstellung von Werken in öffentlichen Institutionen.

aus diesem pdf

––

nachwort (2.4.2012 – fast 3 jahre später)

der bbk berlin hat zu meinem obrigen herumgemeine einen sehr klugen und langen und unbedingt lesenswerten kommentar verfasst.

meine antwort darauf kommt noch.

Vielen Dank für diese Info. Auch ich hatte bisher kaum einen Schimmer von dem Thema & den Überlegungen des BBK & der Gewerkschaft.

Nun überlege ich mir, ob ich vieleicht nicht die Branche wechseln soll & in Zukunft die ein oder andere Ausstellung nicht lieber schlicht als Dekoration bezeichnen werde – das ist nämlich ein Handwerk. Rechnungen mit 19 % Mwst., Anfahrt & Material inklusive.

Vielleicht kann ich dann so den Fängen der Verwertungsmafia in Zukunft entgehen & gelegentlich auch noch ein wenig Geld mit sog. Dienstleistungen verdienen …

Mehr Abstecher ins Urheberrecht

Liebe Katja Kelm,

Sie sind auf ein Banner – „Von Kunstausstellungen leben viele – nur Künstlerinnen und Künstler nicht“ – gestoßen, das von uns, dem bbk berlin stammt.

Dieses Banner hat Sie zu umfangreichen Reflexionen über das Urheberrecht und über die Ausstellungsvergütung veranlasst, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Wir glauben das zu dürfen, nachdem wir der Anlass zu Ihren Überlegungen waren, wir müssen es, weil wir weder der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler noch ver.di sind und nicht mit jeder dortigen Äußerung zu Urheberrecht und Ausstellungsvergütung identifiziert werden wollen.

Vergütungsansprüche dafür, dass eine Bildende Künstlerin oder ein Bildender Künstler Werke für eine öffentlich zugängliche Ausstellung zur Verfügung stellt, sind entweder gerechtfertigt oder sind es nicht. Deutsche Gesetzgeber sind seit etwa 120 Jahren der Auffassung, sie seien es im Prinzip nicht. Der Urheber oder die Urheberin eines Werkes der Bildenden Kunst hat, nachdem eines ihrer/seiner Werke überhaupt erst einmal ausgestellt worden ist, keine Möglichkeit mehr, weitere Ausstellungen zu verhindern oder aber eben von der Zahlung von Vergütungen abhängig zu machen. Der Gesetzgeber argumentierte bisher ähnlich, wie Sie es teilweise auch tun: Der Künstler, die Künstlerin lebt vom Verkauf der Werke, jede Ausstellung ist Werbung dafür. Die Gegenposition ist: Ein Bildender Künstler, eine Bildende Künstlerin, der oder die ein Werk für eine Ausstellung zur Verfügung stellt, erbringt eine Leistung, für die er/sie eine Gegenleistung erwarten kann. Gewiss hat ein Autor ein Manuskript einmal an einen Verlag verkauft, ein Komponist ebenfalls. Dennoch werden Schriftsteller und Komponisten an jedem weiteren Werkverkauf, an jeder weiteren Aufführung, an jeder weiteren Wiedergabe ihres Werkes finanziell beteiligt. Auf diese finanzielle Beteiligung haben sie einen Rechtsanspruch. Urheberinnen und Urheber sollen nämlich an den wirtschaftlichen Ergebnissen ihrer Werke angemessen beteiligt werden.

Warum soll das für Bildende Künstlerinnen und Künstler nicht gelten? Der öffentliche, gemeinnützige und private Ausstellungsbetrieb ist doch wohl als erheblicher Wirtschaftfaktor zu betrachten! Mit dem Hinweis auf die Werbewirkung einer Nutzung eines Werkes könnte jeder Honoraranspruch für künstlerische Leistungen glatt abgestritten werden. Zwar mag mit dem Auftritt einer Band in einer Kneipe, einem Jugendclub oder einem Konzertsaal für sie auch ein Werbeeffekt verbunden sein – sie würde normalerweise dennoch nicht auf die Idee kommen, auf ihren Honoraranspruch zu verzichten, wie auch keiner auf die Idee käme, ihn im Grundsatz zu bestreiten. Damit ist über die Höhe des Anspruchs ja noch nichts gesagt.

Kein Musiker würde die Auffassung vertreten, es sollte überhaupt keine Honorare für Musikdarbietungen mehr geben, damit mehr Konzerte stattfinden können.

Wenn man sich aber darüber einig ist, dass Vergütungsansprüche für Bildende Künstlerinnen und Künstler für die Nutzung Ihrer Werke in Ausstellungen an sich gerechtfertigt sind, sollte man sich durch Reflexionen über Randfragen nicht selbst wieder in Verwirrung stürzen. Natürlich mag es sein, dass ein Komponist ein Werk auch für ein Hauskonzert mit guten Freundinnen und Freunden oder für einen gemeinnützigen Zweck zur Verfügung stellen möchte. Dafür finden sich ja auch Lösungen. Er würde aber nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, grundsätzlich und für alle Fälle und für jede Nutzung auf einen Honorar- und Vergütungsanspruch für die Nutzung seiner künstlerischen Leistungen überhaupt zu verzichten. Auf solche Ideen können, wenn Sie die persönliche Bemerkung nachsehen wollen, wirklich nur Bildende Künstlerinnen und Künstler kommen.

Natürlich macht jeder die Beobachtung, dass die tatsächlichen Markt- und Machtverhältnisse die Durchsetzung von Vergütungs- oder Honoraransprüchen für Bildende Künstlerinnen und Künstler fast unmöglich machen. Im Zusammenhang mit Kunstausstellungen ist sogar, wie Sie es ja auch selbst schildern, die perverse Situation zu beobachten, dass die Künstlerinnen und Künstler noch nicht einmal bezahlt werden, wenn sie Ausstellungskonzeptionen erarbeiten oder ihre Werke selbst transportieren, rahmen oder aufhängen. Jeder andere, der diese Arbeiten ausführt, wird für sie ganz selbstverständlich bezahlt.

Zurück zur Ausstellungsvergütung:

Warum soll eine gesetzliche Neuregelung nicht wirken? Sie haben daran Zweifel, obwohl Sie doch am Schluss Ihrer Überlegungen selbst australische oder kanadische Modelle anführen, die doch auch auf einem respektierten Anspruch darauf beruhen, dass die Leistungen, die ein Künstler mit der Zur-Verfügung-Stellung eines Werkes für eine Ausstellung erbringt, auch bezahlt werden müssen.

Gesetzliche Regelungen, um den schwächeren Marktteilnehmer vor dem stärkeren Marktteilnehmer zu schützen und dafür zu sorgen, dass er zu seinem Recht und ggf. auch zu seinem Geld kommt, sind doch an sich weder ungewöhnlich noch unwirksam. Das Verbot von Kinderarbeit war immerhin durchsetzbar. Es gibt ein wirksames Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften. Es gibt ausführliche gesetzliche und auch sehr wohl wirksame Regelungen zum Mieterschutz. Das ganze Urheberrecht soll seiner Intention nach die faktisch immer schwachen Urheber vor den starken Verwertern schützen bzw. dafür sorgen, dass die Produzenten geistiger Leistungen am wirtschaftlichen Ertrag dieser Leistungen auch tatsächlich und angemessen beteiligt werden. Das hat für die meisten anderen Sparten der Kunst und der Publizistik im übrigen auch immer leidlich funktioniert und wird doch auch durch das Internet nicht im Prinzip in Frage gestellt.

Zur Wirksamkeit würde dann allerdings auch gehören, einen entsprechenden Vergütungsanspruch im Prinzip unverzichtbar zu machen. Könnte auf ihn verzichtet werden, würde die Marktmacht der Verwerter sofort dafür sorgen, dass sich an der bestehenden Situation überhaupt nichts ändert. Damit wäre ja offensichtlich wenig geholfen.

Dass hingegen der Kunsthandel selbst keiner Verpflichtung unterliegen sollte und darf, Ausstellungshonorare zu zahlen ist doch ganz einleuchtend. Das hat auch mit der wirtschaftlichen Stärke von Institutionen nichts zu tun, sondern mit der Funktion gewerblicher Galerien. Ihre Ausstellungen sind Verkaufsausstellungen. Seriöse Galerien organisieren professionell Werbung und Vertrieb. Sie sind im Idealfall der professionelle Vertriebs- und Verkaufspartner für die Künstlerinnen und den Künstler. Anders als eine Institution des Ausstellungsbetriebs lebt auch die gewerbliche Galerie vom Verkauf der Kunstwerke, nicht von der Ausstellung selbst. Deshalb ist es ganz logisch, wenn sie nicht dazu verpflichtet werden kann, Ausstellungsvergütungen zu zahlen.

Sehr gut nachvollziehen können wir Ihre Bedenken gegen andere vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler publizierte Vorschläge. Auch wir können nicht einsehen, weshalb Ausstellungsvergütungen nach einer Reform des Urheberrechtes nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können sollten. Jeder Künstler, jede Künstlerin steht zwangsläufig bei fast jeder Ausstellung in unmittelbarem Kontakt mit der ausstellenden Institution und ihren Vertreterinnen und Vertretern, wenn er bzw. sie seine/ihre Werke noch selbst besitzt. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, weshalb, besteht ein unverzichtbarer Anspruch auf eine Ausstellungsvergütung, die Künstlerin oder der Künstler nicht auch selbst über seine Ausstellungsvergütung verhandeln soll. Wenn er freiwillig eine Verwertungsgesellschaft mit der Geltendmachung seines Anspruches beauftragen will, sollte er oder sie daran natürlich nicht gehindert sein. Ein Zwang ist aber überflüssig.

Sinnvoll könnte ein Verwertungsgesellschaftszwang nur in den Fällen sein, in denen der Verkauf von Kunstwerken schon sehr lange zurückliegt und in den meisten Fällen der Urheber selbst gar nicht mehr am Leben ist, sondern die Urheberrechte bei womöglich verstreuten Erbengemeinschaften liegen können. In diesen wirtschaftlich im übrigen sehr bedeutsamen Fällen ist ein Verwertungsgesellschaftszwang offenkundig nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig, weil die Museen und Sammlungen sich ansonsten mit einer für sie praktisch nicht mehr seriös zu bearbeitenden Unzahl unterschiedlichster und verstreutester Ansprüche konfrontiert sähen. Über den Verwertungsgesellschaftszwang hat es zwischen den Künstlerverbänden Auseinandersetzungen gegeben. Ausstellungsvergütungen sollen, da haben Sie ganz recht, den Künstlerinnen und Künstlern selbst, nicht den Verwertungsgesellschaften nützen.

Nur vor dem Hintergrund dieser Diskussion ist im übrigen auch die auch bei Ihnen Verwirrung stiftende Unterscheidung zwischen „Ausstellungsvergütung“ und „Ausstellungshonorar“ zu verstehen. An sich ist sie völlig überflüssig. Mit „Ausstellungshonorar“ ist hier nur gemeint, dass natürlich jeder Künstler, jede Künstlerin, die sich noch im Besitz ihrer Werke befindet, weigern könnte, diese Kunstwerke für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Das Ausleihen dieser Werke könnte man sich als Künstlerin oder Künstler also durchaus bezahlen lassen. Dafür bedarf es keine Änderung des Urheberrechtes, weil hier ein rein zivilrechtlicher aus dem Eigentum herrührender Anspruch geltend gemacht würde. Das Problem ist nur: Die ja nun schon mehrfach angesprochene Markt- und Machtverteilungssituation zwischen dem Künstler oder der Künstlerin und den Ausstellungsinstitutionen macht die Durchsetzung solcher Forderungen unmöglich. Seit nunmehr über 40 Jahren konnten sich Honoraransprüche auf zivilrechtlicher Basis nicht durchsetzen. Eben deshalb ist ja eine Änderung des Urheberrechtes erforderlich! Wir können nur ganz herzlich darum bitten, für diesen verwirrenden Unfug nicht verantwortlich gemacht zu werden.

Der bbk berlin veranstaltet im übrigen keine Ausstellungen. Wir verstehen uns als Interessensvertreter und Dienstleister für Künstlerinnen und Künstler.

Berlin, 17.08.09

Bernhard Kotowski

Herr Kotowski steht Ihnen gern zu einem Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Gabriela Shalabi

Geschäftsstelle des bbk berlin e.V.